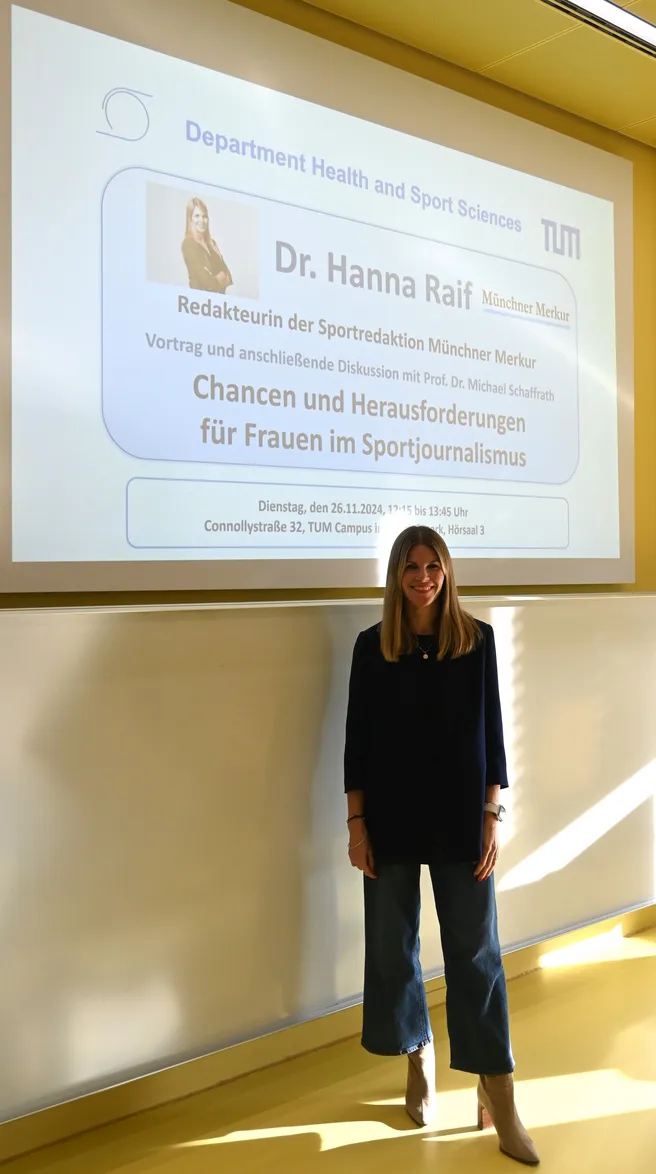

Am 26. November 2024 war Dr. Hanna Raif, promovierte Sportredakteurin bei Münchner Merkur/tz, erneut zu Gast am Department of Health and Sports Sciences. In einer Gesprächsrunde mit Prof. Dr. Michael Schaffrath, Leiter des Arbeitsbereiches für Medien und Kommunikation, sowie 45 Studierenden des Moduls „Sportkommunikation und Sportsponsoring“, sprach Dr. Raif u. a. über ihre Erfahrungen als Frau in der männerdominierten Branche. Dabei ging sie nicht nur auf ihren eigenen Werdegang ein, sondern vermittelte auch wertvolle Erkenntnisse aus dem redaktionellen Alltag und beantwortete sämtliche Fragen der interessierten Studierenden.

Mit ihrem Besuch kehrte Hanna Raif zu ihren wissenschaftlichen Ursprüngen an der TU München zurück. Ihre akademische Laufbahn begann mit einem Diplomstudium der Sportwissenschaften und dem damaligen Studienschwerpunkt „Medien und Kommunikation“. Anschließend promovierte sie zum Thema „Qualität im Sportjournalismus“. Über Stationen bei dapd und als Pressereferentin beim FC Bayern Museum kam sie vor nunmehr als elf Jahren in die Sportredaktion des Münchner Merkurs. Seitdem ist Dr. Raif überwiegend für die Berichterstattung für den FC Bayern München zuständig, zusammen mit drei Kollegen der insgesamt rund ein Dutzend Merkur- und tz-Sportreporter. Neben Fußball berichtet sie über Turnen, Bob, Rodeln und Skeleton.

Die Mutter von zwei Kindern beschreibt die besondere Herausforderungen als Bayern-Reporterin so: „Hier muss man viel Flexibilität mitbringen, weil immer etwas passieren kann, das man nicht kommen sieht. Manchmal schreibt man auch für den Mülleimer. Dann arbeite ich den halben Tag an einem Text - und plötzlich passiert um 14 Uhr etwas anderes Wichtiges, über das man schnellstmöglich berichten muss. Das ist aber auch das Schönste an meinem Beruf: Kein Tag ist wie der andere.“

Die Sportjournalistin gab vielfältige Einblicke, was hinter den Redaktionstüren oder am Spielfeldrand passiert. Kontakt mit den Bayern-Spielern habe sie berufsbedingt oft, allerdings lasse sie bei aller Sympathie keine „klebrige Nähe“ zu, die der frühere SZ-Investigativ-Journalist Hans Leyendecker im Verhältnis von Journalisten zu Spitzensportlern vor Jahren kritisierte: „Es gibt Personen, die schätze ich sehr, aber ich arbeite mit einer gewissen Distanz.“ Dr. Raif bedauert, dass die Interaktion mit den Spielern vermehrt „beratergesteuert“ sei. Gerne würde sie auch mal mit denen reden, die nur sehr selten Interviews geben. Die aktuelle Situation sorge dafür, dass „wenige Protagonisten die Außendarstellung des Vereins“ prägen. Ähnliche Tendenzen gibt es aber auch an anderen Bundesliga-Standorten.

Die Zeiten haben sich in dieser Hinsicht geändert. „Vor einigen Jahren war es noch Usus, dass die Presseabteilung den Medien, die wie wir immer da sind, ein paar Mal im Jahr auch Spieler als Interviewpartner vermittelt“, resümierte Raif. Doch danach sieht es nicht aus: „Unsere Interviewfragen werden auf diesem Weg meist schnell abgelehnt.“ Man muss sich inzwischen über die Berater nähern, zudem erschwere Social Media die journalistische Arbeit der Sportreporter. „Früher konnten einen Spieler schon mal damit überzeugen, dass beide Seiten von einem Interview profitieren – heute zieht das Argument für die Sportler nicht mehr“, erklärt Raif und ergänzt: „Die Spieler brauchen uns nicht mehr, um ihre Botschaften loszuwerden oder mehr Reichweite zu gewinnen. Das können sie mittlerweile über ihre eigenen Accounts.“

Die Kern-Kompetenzen, die man im Sportjournalismus benötige, beschreibt Dr. Raif: „Das Wichtigste ist ein grundsätzliches Interesse am Sport. Aber die Neugierde darf sich nicht blind auf den Fußball erstrecken, sondern muss breit gefächert sein.“ Sie ermutigte die Studierenden, sich einzubringen und vor allem Praxiserfahrung zu sammeln – am besten über verschiedene Praktika.

Die einzige Frau in der Sportredaktion zu sein, bedeutet für Hanna Raif beides: Herausforderung und Chance zugleich. Sie räumt ein, dass MeToo auch im Sport ein Thema sei, aber: „Zum Glück war ich selbst nie betroffen. Von einzelnen Kolleginnen weiß ich aber, dass es das Problem durchaus gibt.“

Text: Jasmin Schol

Fotos: Jasmin Schol