Um den schnellen Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus einzudämmen, haben Bund und Länder am 28. Oktober 2020 einen zweiten „Lockdown Light“ beschlossen, der zum 2. November 2020 in Kraft getreten ist. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen wurden Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, geschlossen. Dazu gehören unter anderem auch Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen sowie der Freizeit- und Amateursport.

Für diese Bereiche besonders relevant ist daher nun ein von der Professur für Sportbiologie gestartetes Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Henning Wackerhage und Dr. Martin Schönfelder. Das Forschungsvorhaben „ExDrop: Tröpfchen- und Aerosolproduktion bei intensiven Belastungen & Implikationen für das SARS-CoV-2-Infektionsrisiko“ wird vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) mit zwei Stellen über eineinhalb Jahre gefördert. Weitere Projektpartner sind Prof. Dr. Christian Kähler und Dr. Rainer Hain vom Institut für Strömungstechnik und Aerodynamik der Universität der Bundeswehr München sowie Prof. Dr. Giorgio Buonanno von der Universität Cassino/Italien.

Auf Basis des im Mai 2020 erstellten „Konzepts zur Wiedereröffnung von Fitnessstudios nach Höhepunkt der COVID-19-Pandemie“ hatte die Professur für Sportbiologie empfohlen, in Fitnessstudios Masken zu tragen sowie hochintensive Belastungen zu vermeiden. „Die große Unbekannte war damals, wie viele Tröpfchen und Aerosole produziert werden, wenn beispielsweise ein hochintensives HIIT-Training absolviert wird“, erklärt Prof. Wackerhage die Ausgangslage.

Ein Risikofaktor im Sport ist laut Wackerhage, dass das Atemminutenvolumen von fünf bis zehn Litern pro Minute in Ruhe auf über 100 Liter pro Minute bei Untrainierten und bis über 200 Liter pro Minute bei Ausdauerathleten ansteigen kann. Zudem könne es bei Krafttraining zu Pressatmung kommen. „Man muss sagen, dass die erhöhte und veränderte Atmung bei sportlichen Belastungen ein zusätzliches Problem darstellt“, so Prof. Wackerhage. „Denn bei intensiven Belastungen und vermutlich auch bei Pressatmung geben mit dem Coronavirus infizierte Personen mehr Tröpfchen und Aerosole an ihre Umgebung ab.“

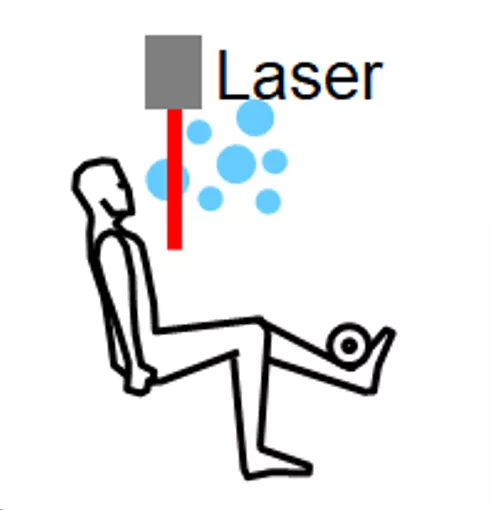

Anhand von „ExDrop“ soll nun gemessen werden, wie viele Tröpfchen und Aerosole bei der Ausübung hochintensiver Belastungen in geschlossenen Räumen produziert und anschließend über die Luft transportiert werden. Diese Messungen bei verschiedenen Belastungssituationen werden zusammen mit mathematischen Modellen simuliert, um experimentelle Daten zur Tröpfchen- und Aerosolproduktion beim Sport zu erhalten und ein mögliches Infektionsrisiko zu quantifizieren.

Die beiden Experimente bestehen aus einer stufenförmig ansteigenden Fahrrad-Ergometerbelastung sowie einem Krafttest. Für beide Szenarien werden jeweils vier Männer und vier Frauen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren rekrutiert, um auch mögliche Gender-Effekte zu untersuchen.

Anhand der Messungen sollen sowohl die Größen und Durchmesser der ausgestoßenen Tröpfchen und Aerosole als auch die jeweilige Häufigkeit ermittelt werden.

Im dritten Schritt soll der Einfluss der Belastungsintensität auf das Infektionsrisiko simuliert werden. Auf Basis der gemessenen Daten soll die Quantum-Emissionsrate von SARS-CoV-2-Infizierten bei unterschiedlichen Belastungsintensitäten und bei Krafttraining berechnet werden. Ein Quantum ist dabei die Menge an Coronaviren in Tröpfchen oder in Aerosol, die ausreicht, um eine Person zu infizieren.

„Wir haben hier bewusst ein multidisziplinäres Team zusammengestellt, um konkreter vorhersagen zu können, wie hoch das Infektionsrisiko bei sportlichen Belastungen sein wird“, erläutert Prof. Wackerhage. „Denn diese Fragestellung ist für Fitnessstudios, aber auch für den Schulsport, den Leistungssport oder auch den gesamten Vereinssport hochrelevant! Wenn man weiß, wie groß das Risiko ist, kann man solche wie jetzt von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen viel spezifischer festlegen.“

„Gerade in der Beurteilung von Lockdowns ist ein wichtiger Faktor, das Risiko bemessen zu können“, ergänzt Dr. Martin Schönfelder, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Sportbiologie. „Aktuell wurden Fitnessstudios und alle weiteren Einrichtungen geschlossen, ohne zu wissen, wie hoch das Risiko einer Infektion tatsächlich ist. Sollten die Messungen und Berechnungen zum Beispiel zeigen, dass das Risiko geringer ist als derzeit angenommen, dann könnte man spezifischere Schutzmaßnahmen auswählen, die dem Infektionsrisiko angepasst sind. Ziel unserer Forschung ist, auf der Basis unserer Ergebnisse wissenschaftlich fundierte Ratschläge für die Sportpraxis zu erarbeiten.“

Text: Romy Schwaiger

Fotos: Pixabay/Professur für Sportbiologie